你是不是有"读过很多历史书,却依然看不清当下"的困惑?

我们喜欢读历史书,但读完很多本书后,合上书还是有下面的问题:

▸ 背了很多年代事件,但不会分析规律

▸ 看完帝王将相故事,对现实决策帮助甚微

▸ 知识像散落的珠子,找不到串联的线这篇是我这么多年来,读历史书,积累下来的阅读框架。帮助我慢慢把阅读过的历史书中的各个碎片化的知识点串成一个体系。希望对爱读历史书的你也有点启发——

第一部分:知识框架构建

一、阅读目的与方法

我阅读历史书的一个主要目的是构建系统性的历史认知框架,通过深度阅读实现从"知识积累"到"思维提升"的转变。本框架基于三个关键方法支撑:

1.1 结构化阅读方法

- 以"主题-维度"矩阵替代碎片化阅读,建立多维分析体系;

- 通过固定分析维度(历史背景/关键人物/焦点事件/历史规律/以史鉴今)确保阅读深度。

1.2 认知迁移方法

- 将历史规律转化为现代生活的决策参考框架

- 通过历史案例训练系统性思维和复杂问题分析能力

1.3 关联学习方法

- 打破时空界限建立知识网络

- 通过纵向比较(朝代演变)和横向对比(中外文明)实现认知跃迁

本框架通过以上三种方法论,帮助我在有限阅读时间内获得最大认知收益。与传统历史阅读相比,这个框架更注重分析工具的构建而非单纯的事实记忆,使阅读过程成为思维训练的有效途径。

二、主题-维度矩阵模型

矩阵模型的核心价值:将原本零散的历史阅读转化为系统化的认知构建过程。通过固定维度与可变主题的组合,确保每次阅读都能在统一的分析框架下进行,实现从"随机积累"到"定向构建"的转变。

2.1 主题选取原则

主题作为历史认知的切入点,需要具备以下特征:

- 代表性:能够体现历史发展的关键节点或典型模式

- 可比较性:便于在不同时空背景下进行对比分析

- 认知价值:有助于理解历史规律和现实启示

基于此,本框架确立三个核心主题:

- 开朝创业:政权建立初期的制度创设与权力巩固

- 变革中兴:体制内的改革调整与社会复兴

- 盛世崩塌:鼎盛时期的危机积累与体系崩溃

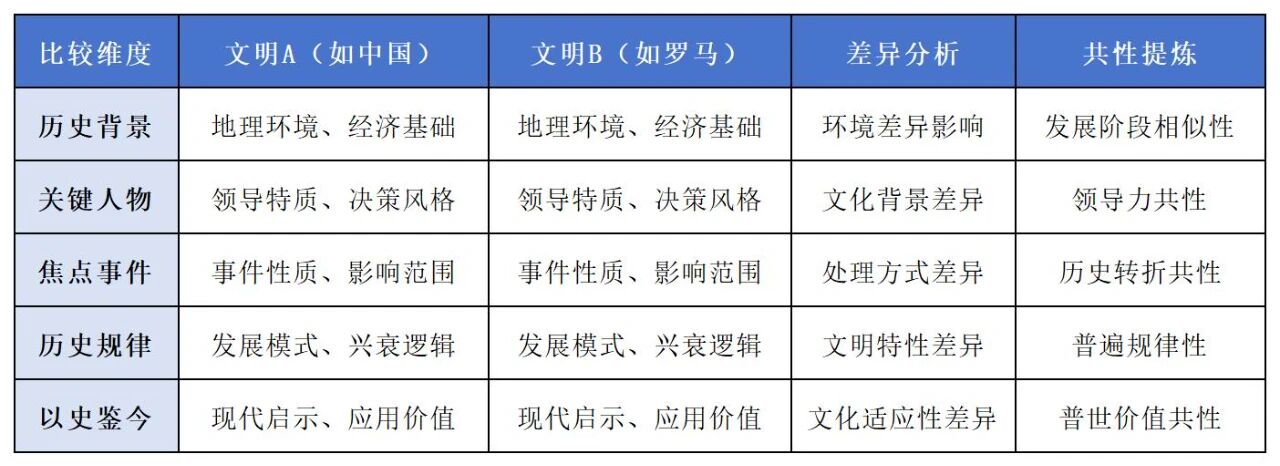

2.2 五维分析框架详解

每个主题都通过以下五个固定维度进行深度解析:

2.3 矩阵运作机制

主题与维度的动态组合形成完整的分析单元:

关键优势:

- 标准化分析:确保不同主题的阅读保持相同的认知深度

- 迁移性学习:掌握一个主题的分析方法后,可快速应用到其他主题

- 关联性构建:为后续的纵向时间关联和横向空间比较奠定基础

2.4 与理论框架的衔接

本矩阵模型直接服务于两大理论支撑:

认知迁移理论的应用:

- 通过固定维度的反复使用,形成稳定的历史分析思维模式

- 当接触新历史时期时,可快速套用已有分析框架,提高学习效率

关联学习理论的实现:

- 矩阵为不同主题间的比较提供了统一的标准和维度

- 为后续建立"主题-时间-空间"的三维关联网络做好准备

在掌握主题-维度矩阵的基础上,下面将重点探讨如何建立纵向时间关联,实现同一主题在不同朝代的演变分析。

三、纵向时间关联模型

纵向时间关联模型是在主题-维度矩阵基础上叠加时间维度,实现同一主题在不同朝代的演变分析。该模型以关联学习理论为支撑,通过系统化的纵向比较,帮助读者从"点状认知"跃迁至"线性认知"。

3.1 模型运作机制

输入层:主题-维度矩阵输出的标准化认知模块

- 每个朝代在特定主题下的五维分析结果(历史背景、关键人物、焦点事件、历史规律、以史鉴今)

- 这些模块具有标准化的结构和可比较性

处理层:时间轴上的对比分析

- 将同一主题下的不同朝代模块按时间顺序排列

- 通过五维框架进行系统性对比,识别演变规律

输出层:主题演变规律提炼

- 识别该主题在历史长河中的发展轨迹

- 提炼朝代更替中的共性规律和变异因素

3.2 具体应用方法

开朝创业主题的纵向分析示例:

- 时间跨度选择:秦、汉、唐、明、清等主要王朝的开国时期

- 背景对比:分析各朝代建国前的社会矛盾、经济基础等异同

- 人物对比:比较不同开国君主的能力结构、团队建设策略

- 事件对比:统一战争、制度建设等关键节点的处理方式差异

变革中兴主题的纵向分析:

- 选取历代重要改革时期(如商鞅变法、王安石变法、张居正改革等)

- 分析改革背景的相似性(如财政危机、外部压力)

- 比较改革策略的成败因素和阻力来源

3.3 认知跃迁路径

通过纵向时间关联模型,读者可以实现三个层次的认知提升:

- 从孤立到连续:将分散的朝代知识连接成有机的历史脉络

- 从表象到规律:透过具体事件发现历史发展的深层逻辑

- 从记忆到理解:建立基于比较的历史思维而非简单的事实记忆

该模型为后续的横向空间比较和交叉规律提炼奠定了时间维度基础,是构建三维历史认知网络的关键环节。

四、横向空间比较模型

模型定位:在纵向时间关联模型建立的"主题-时间"二维网络基础上,横向空间比较模型引入文明空间维度,形成"主题-时间-空间"三维认知网络。该模型专注于同一历史主题在不同文明体系中的并行比较,揭示文明发展的共性与特性。

4.1 模型构建逻辑

输入基础:

- 纵向时间关联模型输出的各主题跨朝代规律总结

- 主题-维度矩阵生成的标准化认知模块

比较维度:

- 文明类型对比:大陆文明vs海洋文明、农耕文明vs游牧文明

- 地理环境对比:大河文明vs山地文明、岛屿文明vs大陆文明

- 制度体系对比:中央集权制vs封建制、官僚体系vs贵族体系

4.2 比较操作框架

第一步:确定比较基准点

- 选择具有可比性的历史节点(如同时期的盛世、变革期)

- 确保比较对象在发展阶段、面临挑战等方面具有相似性

第二步:五维并行比较

对每个比较对象,按照固定五维度进行系统对比:

4.3 典型比较案例

开朝创业主题的中外对比:

- 汉朝vs罗马帝国:大陆集权制与海洋扩张制的创业模式差异

- 背景对比:黄河流域农业文明与地中海贸易文明的根基差异

- 人物对比:刘邦的实用主义与屋大维的制度建设不同取向

- 规律提炼:集权统一与联邦扩张两种创业路径的优劣比较

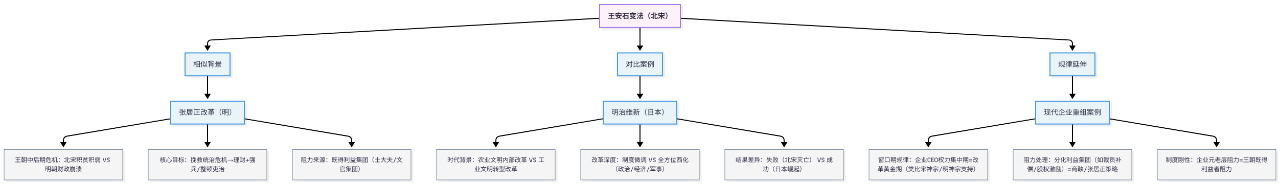

变革中兴主题的文明类型对比:

- 王安石变法vs日本明治维新:大陆文明内生变革与岛国文明外源变革的对比

- 事件性质:体制内改良vs全面西化改革的激进程度差异

- 鉴今价值:改革阻力来源与文化适应性的现代启示

4.4 模型输出价值

认知跃迁效果:

- 打破文明中心论:通过对比认识到各文明发展的合理性与局限性

- 提炼普世规律:超越特定文明的历史经验,发现人类社会的共同发展逻辑

- 增强辩证思维:理解历史发展的多样性和复杂性,避免简单化结论

实践应用导向:

- 现代决策参考:不同文明应对类似挑战的多样化方案库

- 文化理解深化:通过历史比较理解不同文明思维模式的根源

- 预测能力提升:基于多文明经验对类似发展趋势进行更准确预判

该模型完成了从"点状认知"到"线性认知"再到"立体认知"的完整跃迁,为下一步的交叉规律提炼奠定了坚实的比较基础。

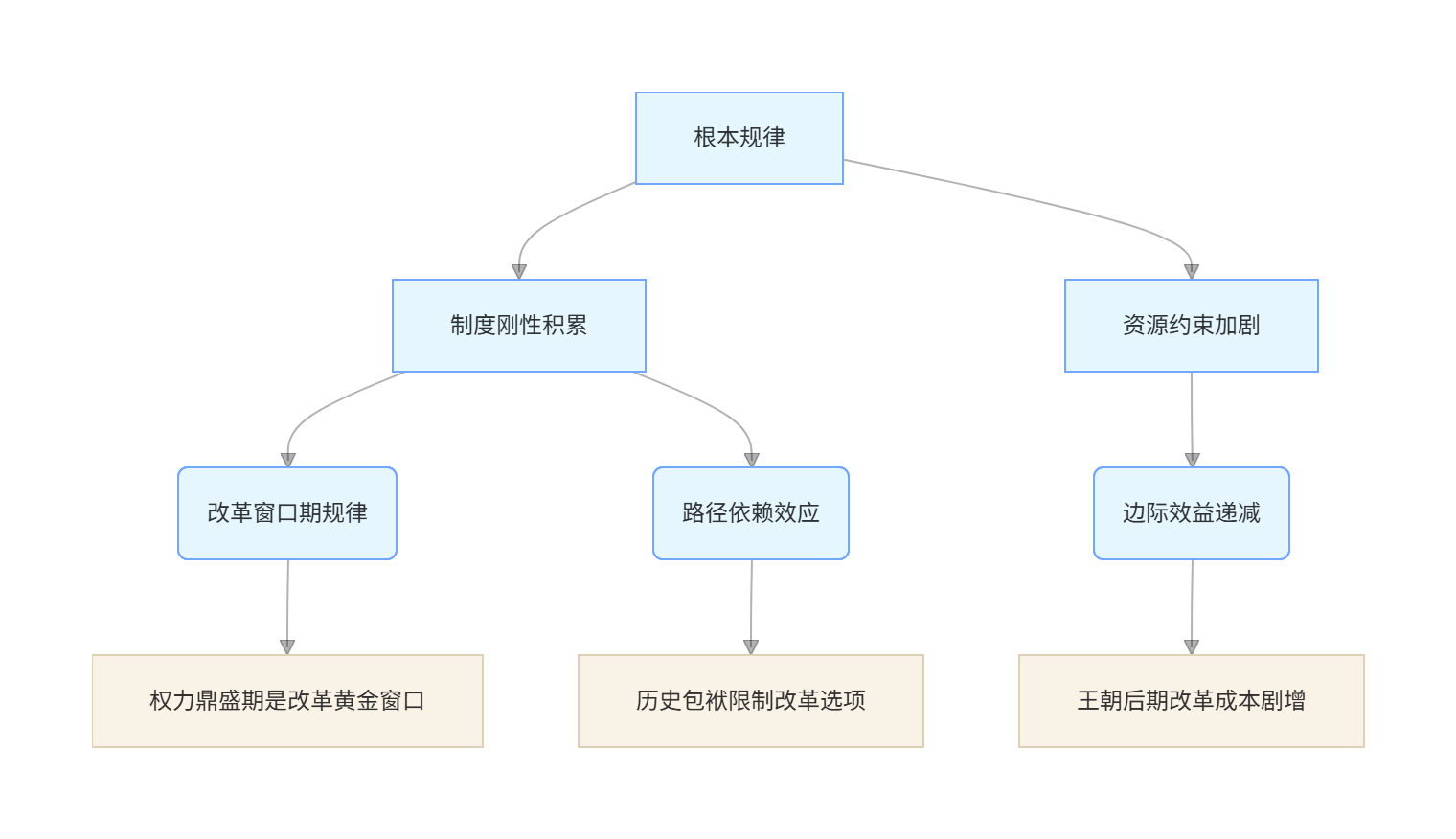

五、交叉规律提炼模型

5.1 模型定位:从三维网络到规律体系的跃迁

本模型作为整个知识框架的顶层分析工具,负责将前序章节构建的"主题-时间-空间"三维网络中的规律性发现进行交叉验证和体系化提炼。其核心价值在于突破单一维度认知局限,通过多维度交叉分析,提炼出具有普适性的历史规律体系。

5.2 交叉分析的三层递进结构

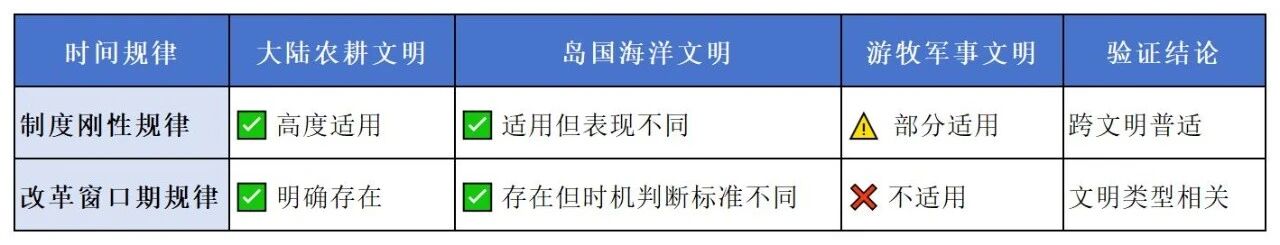

第一层:维度内规律交叉验证

操作机制:将纵向时间关联模型与横向空间比较模型中的初步规律发现进行双向验证

具体方法:

- 时间规律的空间适用性检验:例如验证"盛世崩塌主题下的财政危机规律"是否同时适用于农耕文明与海洋文明

- 空间规律的时间延续性检验:例如检验"变革中兴主题下的改革阻力差异规律"在不同历史时期的稳定性

输出成果:经过双向验证的可靠规律清单,标注各规律的适用边界条件

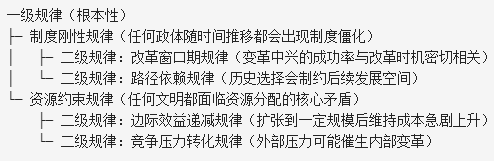

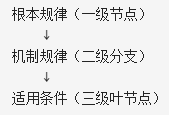

第二层:跨维度规律体系构建

构建逻辑:基于已验证的可靠规律,按照"因果关系层级"进行体系化组织

体系架构示例:

第三层:规律适用性边界映射

边界定义框架:

- 时间边界:规律在哪些历史时期成立/失效

- 空间边界:规律适用于哪些文明类型

- 主题边界:规律在开朝创业/变革中兴/盛世崩塌中的表现差异

- 维度边界:规律在五维分析框架中的适用强度排序

5.3 交叉规律提炼的具体操作流程

步骤一:规律发现池构建

收集前序模型中的所有规律性发现,建立标准化格式的规律数据库:

- 规律描述(精确表述)

- 发现来源(基于哪个模型、哪个案例)

- 初步验证状态(单案例/多案例验证)

步骤二:交叉验证矩阵分析

建立"时间规律×空间规律"的交叉验证矩阵,系统检验规律间的兼容性与冲突性:

步骤三:规律层级体系化

通过规律间的逻辑关系分析,构建层次清晰的规律体系树状图,明确规律间的主从关系和相互作用机制。

步骤四:边界条件标注

为每个规律标注具体的适用条件限制,建立"规律-边界"映射表,确保规律应用的准确性。

5.4 模型输出:可操作的历史分析工具包

本模型最终产出三大实用工具:

- 交叉规律查询手册:按主题、维度分类的规律速查指南

- 规律适用性判断流程图:帮助快速判断特定规律在具体分析场景中的适用性

- 规律体系导航图:可视化展示各规律间的逻辑关系和层级结构

通过这一模型,您将获得一个系统化、可验证、有边界的历史规律分析体系,真正实现从"读史"到"识史"的认知跃迁。

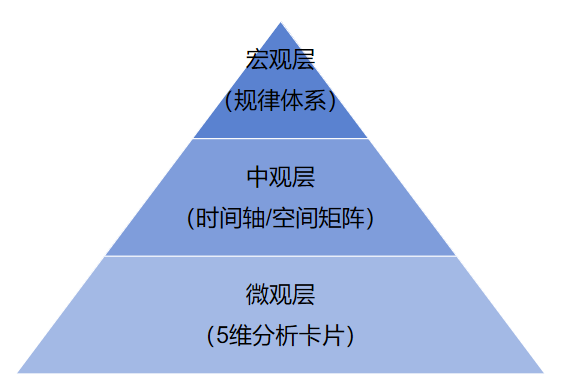

六、知识框架可视化总览

基于前面的框架体系,下面通过三维可视化架构呈现完整的知识框架,介绍下我是怎么直观把握历史阅读的认知网络。

6.1 可视化设计目标

- 系统呈现:将抽象的理论模型转化为具象的图形表达

- 层级清晰:展示从微观知识点到宏观规律体系的完整认知路径

- 操作指引:通过可视化界面指导实际阅读分析过程

6.2 整体框架:三维认知网络图

微观层:标准化分析单元

5维分析卡片作为最小知识单元,采用统一模板:

中观层:双维度关联网络

纵向时间轴(同一主题跨朝代)

横向对比矩阵(同一时期跨文明)

宏观层:规律体系树状图

三级规律架构:

第二部分:应用举例

七、以“变革中兴”主题为例

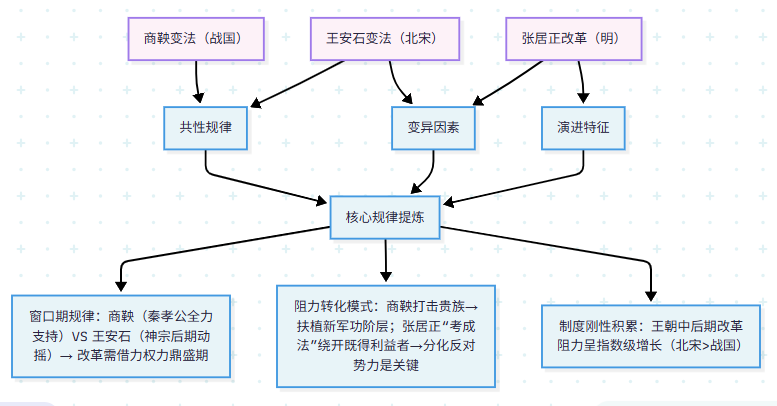

以下以“变革中兴”主题为例,系统演示该框架的应用流程,结合中国历代改革案例(商鞅变法、王安石变法、张居正改革)与日本明治维新进行多维度分析:

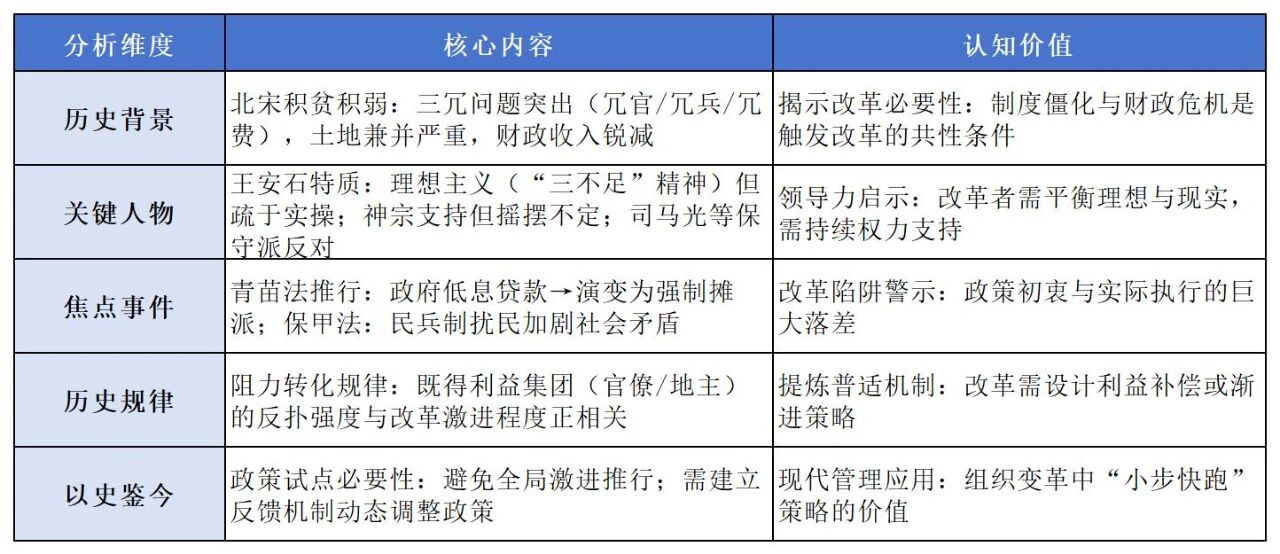

7.1 主题-维度矩阵分析(以王安石变法为例)

通过五维框架将碎片史料转化为结构化认知模块:

7.2 纵向时间关联模型(中国变法史比较)

7.3 横向空间比较模型(中日改革对比)

将王安石变法与明治维新进行文明维度对比:

7.4 交叉规律提炼模型

基于多维度分析构建三级规律体系:

7.5 框架应用价值实证

该体系帮助解决我的阅读痛点:

- 认知效率提升:通过五维矩阵能大大提高我的相关主题书籍的阅读效率,能尽可能的获取关键信息。

- 决策迁移实例:某企业管理者借鉴“改革窗口期规律”

- 在晋升后3个月权力稳固期推动组织变革

- 设计“利益补偿机制”减少老员工阻力

- 关联网络构建建立“变革中兴”主题知识图谱:

此框架将历史阅读转化为可操作的认知工具,通过标准化分析→关联比较→规律提炼的三阶跃迁,实现从“知兴替”到“明得失”的质变。

周强笔记本

周强笔记本